Il giorno in cui Bob il Judas divenne premio Nobel

Chi cazzo l’avrebbe mai detto 50 anni fa? Esattamente 50 anni fa. E’ il 17 maggio del 1966 nella fredda Manchester. La Free Trade Hall è una sala concerti che ospita fino a 5 mila persone. Oggi un albergo di lusso. Tra i 5 mila presenti c’è un certo Keith Butler, un inglese che abita a Toronto, in Canada. Lui, come tutti i 5 mila, è lì per ascoltare uno dei primi concerti europei di Bob Dylan. Il menestrello del Minnesota ha 25 anni e di fare il menestrello si è già rotto le palle. Con i suoi primi 5 dischi, usciti tra il 62 ed il 65, ha rivoluzionato il mondo della musica folk. Ma da qualche mese a questa parte, dal 25 luglio del 1965, dal controverso concerto che fece succedere una mezza rivolta al Newport Folk Festival, Dylan ha cambiato idea. Si è messo a suonare elettrico. Un sacrilegio. Solo che in Europa ancora non si sa del tutto.

La prima parte del concerto è acustica infatti. Poi ad un certo punto entrano in scena degli strani personaggi, dei capelloni, sono Robbie Robertson e gli altri del gruppo The Hawks, che di lì a poco sarebbe diventato The Band. Jack attaccati e un gran casino. “Lo stravolgimento di One too many mornings mi fece andare in bestia”, racconta Keith Butler quasi 50 anni dopo al Birmingham Post. Il penultimo pezzo del set è una cupissima versione di Ballad of a Thin Man. Quando finisce il pubblico è annichilito. Anche chi aveva fischiato nei brani precedenti è sconvolto.

Nel silenzio spettrale si sente qualcuno che urla, Judas a Dylan, qualcuno applaude e lui aggiunge I’m never listening to you again, ever! (Non verrò mai più ad ascoltarti!), è Keith Butler. Bob rimane in silenzio qualche secondo. Poi si avvicina al microfono e con la sua voce, già strascicata, dice: I don’t believe you (Non ti credo!), tace ancora un po’ e poi aggiunge, You’re a liar (Sei un bugiardo). Poi si volta verso il gruppo e sibila un rabbioso Play it fuckin’ loud!, suonate fottutamente forte. E parte una versione selvaggia di Like a Rolling Stone, brano allora criticatissimo, oggi considerato il più importante della storia del rock.

Il tutto si può ascoltare sul bootleg series “The Royal Albert Hall concert”, perché per anni si credette che quella registrazione venisse dai concerti di Londra di qualche giorno dopo. Dylan stava dicendo al mondo che i suoi testi illuminati non dovevano per forza passare per il folk per arrivare, anzi, che il rock era un veicolo ottimale per arrivare alle masse. In quegli anni infatti erano usciti uno dietro l’altro i tre dischi della trilogia elettrica, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde, e poi a fine luglio del 66 l’incidente in moto che lo fece sparire per anni dalle scene, bucando anche Woodstock.

Avevo ricominciato ad approfondire il corpus dell’enorme e variegata discografia di Bob Dylan quest’estate, per caso, ma spesso mi capitano questi casi. Tanto che ieri mattina mentre il tutto il mondo nessuno aveva la benché minima idea che sarebbe arrivato il Nobel per la letteratura per il menestrello del Minnesota mettevo in tasca Infidels, uno dei dischi delle periodiche rinascite di Dylan. Un paio di sere prima invece avevo acquistato un vinile edito dalla prestigiosa Decca, che si occupa perlopiù di ingessata musica classica. Una curiosa ma efficace riscrittura della partitura di Wish you were here, uno dei capolavori dei Pink Floyd, per orchestra sinfonica. Aggiungiamo un altro paio di notizie del periodo. L’uscita al cinema di Eight days a week, film di Ron Howard che racconta l’epopea dei concerti dei Beatles, e la ristampa in un unico cofanetto delle edizioni in mono della discografia dei Rolling Stones del primo periodo.

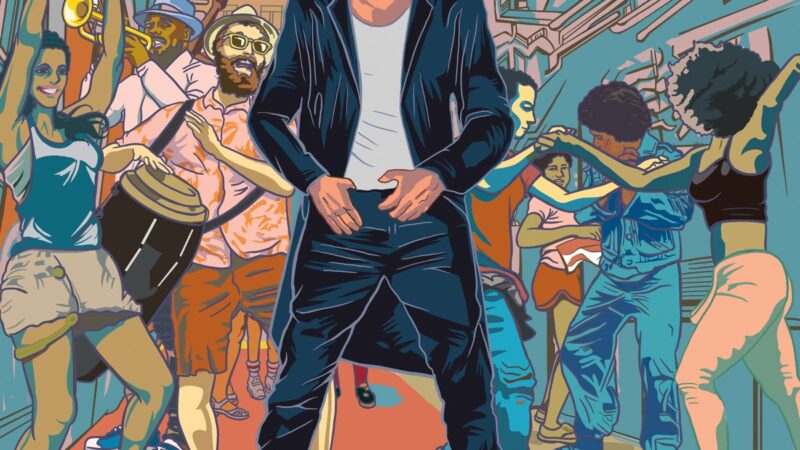

Sta succedendo quello che da un po’ ipotizzo e sono contento che l’accademia svedese lo abbia definitivamente certificato. Il rock si è classicizzato ed è divenuto un momento fondante per la cultura alta dei nostri tempi. Cinquant’anni dopo che Keith Butler urlò a Dylan di essere un giuda venduto succede che Dylan diventa premio Nobel, criticato dai parrucconi della letteratura, e dalla stampa casalinga che butta in politica nostrana anche sta cosa, mi fanno ridere gli articoli dei quotidiani di centro destra che stamattina parlando di Dylan come se fosse un alleato del Pd. A Dylan non frega nulla del Nobel, non ha rilasciato dichiarazioni, magari manco ritirerà il premio. Continuerà a suonare come gli pare nel suo neverending tour.

Ieri su Facebook un amico ha scritto commentando il fatto: adesso chi lo spiega agli gnuranton, proseguendo la sua battaglia con la gioventù che tutto vorrebbe superare e sempre vorrebbe abbattere i vecchi miti per fare spazio al nuovo idols del momento. E’ una peculiarità del rock questa cosa. Lo ha sempre fatto. Chi oggi è classicizzato allora radeva al suolo le convenzioni sociali di mezzo secolo fa, suonando fottutamente forte anche se stesso di 3 anni prima.

Emanuele Mandelli